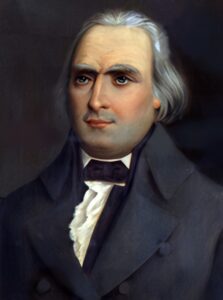

Si la Suisse a longtemps été la référence mondiale incontestée de l’horlogerie de précision, la France a elle aussi connu son heure de gloire dans ce secteur grâce à un industriel visionnaire : Frédéric Japy.

Issu d’une famille d’horlogers du Doubs, cet entrepreneur hors-norme est considéré comme le précurseur de la production de masse d’horloges et de montres dans l’Hexagone au XIXe siècle. Ses innovations techniques et organisationnelles ont non seulement démocratisé l’accès aux garde-temps, mais ouvert la voie à l’industrialisation complète d’un métier jusque-là artisanal.

Frédéric Japy nait en 1749 à Beaucourt, petit village de la région de Montbéliard, berceau historique de l’horlogerie comtoise. Son père est maréchal-ferrant et notable du village, et Frédéric est formé dans le cadre structuré des corporations avant de se faire remarquer et d’être envoyé à Montbéliard pour poursuivre ses études.

Il y est hébergé par son grand-père… horloger. Il part ensuite effectuer un apprentissage en Suisse, ou l’horlogerie est en plein essor. Il y découvre les premières machines-outils, à une époque ou leur impact est encore localisé et limité.

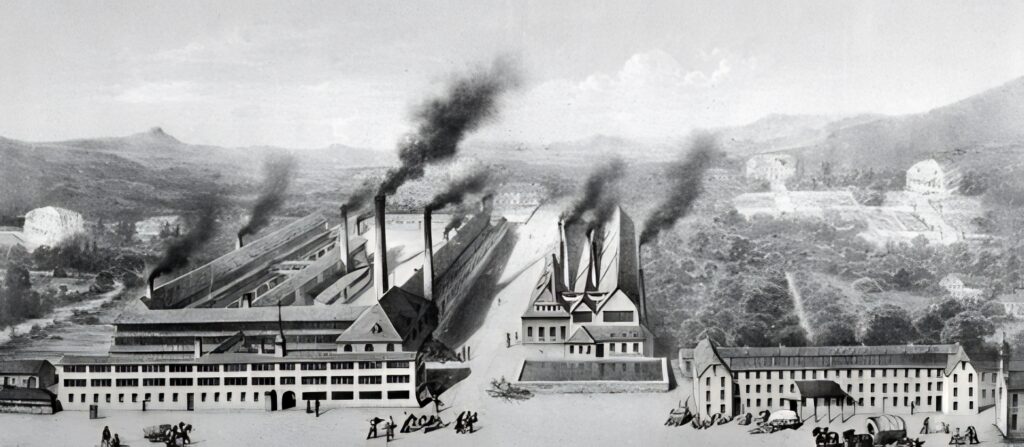

De retour à Beaucourt en 1771 il ouvre un petit atelier d’horlogerie, et part chaque mois vendre ses ébauche en Suisse. L’affaire marche, il fait construire une première usine et fabriquer 10 machines fonctionnant à la force d’un manège à chevaux.

Les ébauches jusque-là façonnées à la main sont maintenant conçues mécaniquement. Dès lors, la fabrication en série permet d’abaisser considérablement les coûts de production.

Vers 1780, une cinquantaine d’ouvriers produisent 2 400 ébauches de montre par mois. Les effectifs et la production ne cessent de croître, de sorte que la fabrique emploie 500 ouvriers en 1806 qui exécutent 12 734 ébauches par mois.

Frédéric Japy regroupe ses ouvriers autour de la fabrique pour minimiser les coûts de transfert. Pour chaque poste de travail, il conçoit une machine-outil adaptée et capable d’opérer une production en série.

Japy augmente à faible coût les cadences de production tout en réduisant la main d’œuvre nécessaire. Alors que 150 ouvriers en moyenne intervenaient pour réaliser le produit fini, ses dix machines-outils lui permettent de concevoir les 83 pièces de l’ébauche, puis de les assembler.

En plein essor, le développement de la fabrique entraîne l’agrandissement du bâtiment de l’usine principale. Deux ailes latérales sont rajoutées à l’intérieur desquelles se répartissent les salles à manger, des cuisines et, aux étages supérieurs, les dortoirs et les chambres à coucher. Les ouvriers vivent sur le lieu de leur travail. Ils sont logés et nourris. Frédéric Japy créé même un magasin d’alimentation et de vêtements. La fabrique constitue une véritable communauté de travail qui garde un caractère patriarcal et familial. La famille Japy partage ses repas avec ses ouvriers. Frédéric Japy, lui-même, déclare :

« Je veux que mes ouvriers ne fassent avec moi et les miens qu’une seule et même famille. Mes ouvriers doivent être mes enfants et en même temps mes coopérateurs. »

Frédéric Japy

Frédéric Japy souhaite diversifier la production de son entreprise dans le domaine de la quincaillerie. Cette tâche est menée à bien par ses trois fils, à qui il passe le pouvoir en 1806. Dans le cadre de cette diversification, l’entreprise qui s’appelle désormais Japy Frères, et qui a connu le succès grâce aux machines-outils, développe une machine à tirer le fil d’acier (1810), une machine à « dresser, allonger et pointer le fil de fer pour clous d’épingles et à fileter les vis à bois et à métaux » (1828).